جمعہ کی شام ہم مسعود مفتی صاحب کے ہاں عشائیے پر تھے۔ خوب گپ شپ رہی۔ ادب سیاست اورانسانی رویے سب پر بات ہوئی۔ بھابی بشری ٰ نے کھانے کا خوب اہتمام کیا تھا۔ ایسا کہ ہاتھ رکتا نہ تھا اور نیت بھرتی نہ تھی اور اس پر بھی شگفتہ جملے آتے رہے۔ میاں بیوی دونوں ہمیں بیرونی گیٹ تک الوداع کرنے آئے۔ ان کے خوب صورت گھر میں ایک ایک چیز جیسے سلیقے سے اپنے مقام پر دھری تھی، دروازے کے پاس ہی پیانو پڑا تھا۔ عین اس کے اوپر ایک تصویر تھے۔ تصویر میں دونوں بیوی اور ان کے بیٹے تھے۔ میں نے پیانو کی طرف اشارہ کیا۔ کہا: مفتی صاحب! کبھی یہ بجا کر ہمیں بھی سنایا ہوتا۔“ ہنسے، اوپر تصویر کی طرف دیکھا اور کہا اسے بجانے والا باہر ہے۔“

ہم دروازے سے باہر نکلے، وہ ہم سے پہلے دروازے سے باہر تھے۔ میں نے کہا مفتی صاحب،آپ یہیں رُک جائیں باہر خنکی زیادہ ہے۔ کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا اورقدرے لمبے ڈرائیو وے میں گاڑی ریورس میں ڈال لی۔ یاسمین گاڑی میں بیٹھیں نہیں کہ جب سے سعد بیٹے نے ڈرائیونگ شروع کی ہے میری ڈرائیونگ سے ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ وہ احتیاطاً بتارہی تھیں کہ اسٹیرنگ سیدھا رکھنا ہے یا دائیں بائیں گھما کر پچھلی گاڑی اور دیواروں سے بچا تے ہوئے گیٹ تک پہنچنا ہے۔ مفتی صاحب کو جملہ سوجھا۔ ”حمید صاحب! آپ گاڑی کے ڈرائیور ہیں اور یہ آپ کی ڈرائیور“۔ انہی خوش گپیوں میں ہم گیٹ تک پہنچے۔ مفتی صاحب اور بھابی صاحبہ چلتے چلتے وہیں تک آگئے اور ہاتھ ہلا کر ہمیں رخصت کیا۔

یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ پھر ہمیں ایک شادی میں شرکت کے لیے پنڈی گھیب جانا پڑا۔ واپسی ہوئی تو میں نے فون پر اُن سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا دودن سانس کی بہت تکلیف رہی مگر اب ٹھیک ہوں پھر جس موضوع پر ہماری بات ہوئی، اس کی بابت انہوں نے کہا کل بتاؤں گا۔ اگلے روز اُن کا نمبر میرے سیل کے ڈسپلے پر جھلک دینے لگا تو میں نے سمجھا مفتی صاحب ہوں گے۔ مگر فون سے ایک نامانوس آواز ابھری۔ فون کرنے والے نے پہلے اپنا تعارف کروایا۔ پھر کہا”بہت تکلیف دہ خبر ہے۔ بشریٰ صاحبہ نے کہا ہے۔ آپ مفتی صاحب کے دوست ہیں پہلے آپ کو اطلاع دوں۔ مفتی صاحب نہیں رہے۔“

”جی کیا کہا۔۔۔مسعود مفتی؟۔۔۔۔۔“

”جی، مسعود مفتی نہیں رہے۔۔۔۔۔“ میں ہکا بکا سیل فون کو دیکھتا رہا۔ اس کاڈسپلے بجھ گیاتھا۔ یاسمین نے مجھے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا۔

سیل فون میرے ہاتھ سے لے لیا اور خود وہی نمبر پھر سے ملا لیا۔ دوسری طرف سے ایک بار پھر وہی اطلاع دی گئی۔ یاسمین نے بھابی بشریٰ سے بات کرانے کو کہا۔ یہ بات نہیں ہو سکی۔ کہا گیا ”ٹھہر کر بات کریں گی آپ سے وہ۔“

وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ شام تک ہم بھابی صاحبہ کے سامنے بیٹھے تھے،وہیں جہاں جمعہ کی شام بیٹھے تھے مگر اس بار وہاں مفتی صاحب نہ تھے۔ نجیبہ، عارف، محبوب ظفر، اور کئی دوسرے احباب وہاں تھے اور بھابی بشریٰ غم کی تصویر بنی بیٹھی تھیں۔کچھ پوچھا جاتا تو مختصر سا جواب دیتیں اور آنکھیں بھیگ جاتیں تھیں۔

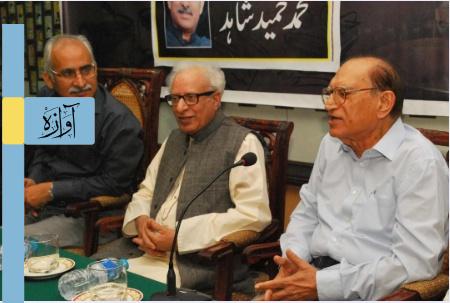

مفتی صاحب اور بشریٰ بھابی کو ساتھ ساتھ دیکھنے کی ہمیں عادت ہو گئی تھی۔ ہر کہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ نظرآتے۔ مجھ سے وہ عمر میں کئی دہائیاں بڑے تھے مگر مجھے سے ہم عمر دوستوں کی طرح بات کرتے۔ جب میرے ساتھ اکادمی ادبیات پاکستان نے ایک نشست رکھی تو اس میں فتح محمد ملک، کشور ناہید، اظہار الحق، جلیل عالی اور دوسرے سینئر لکھنے والوں کے ساتھ مسعود مفتی بھی اظہار خیال کرنے والوں میں تھے۔ غالباً انہوں نے اسی تقریب میں بتایا تھا کہ ایک زمانے میں ان کی پوسٹنگ پنڈی گھیب میں رہی تھی۔ وہ وہاں کے قصے سناتے اور مجھ سے کہتے کہ آپ سے ایک تعلق پنڈی گھیب کا بھی ہے۔ ثنا، رمشا، ناعمہ، سعد سب بچوں کی شادی میں دونوں میاں بیوی آئے اور سب سے جدا نظر آئے۔ ان کے ساتھ جو تقاریب ہوئیں خواہش کرکے مجھے بلوایا۔

آکسفرڈ والوں نے اسلام آباد لٹریچر فیسٹول کے موقع پر ایک ان سے ایک مکالمے کا اہتمام کیا تو مجھے یہ فریضہ سونپا گیا کہ میں ان سے مکالمہ کروں۔ انہوں نے اپنی ساری کتابوں کا سیٹ مجھے بھجوادیاتھا کہ جیسے چاہوں اور جو چاہوں پوچھوں۔ حال ہی میں ان کی زندگی میں شائع ہونے والی کتاب”دومینار“ آئی وہ بھی انہوں نے محبت سے عطا کی۔

وہ لگ بھگ گزشتہ ساٹھ باسٹھ سال سے ادب سے وابستہ تھے اور آخری سانس تک کاغذ قلم سے رشتہ قائم رکھا۔ پاکستانیت ان کا مسئلہ تھی۔ اکہتر میں مسعود مفتی ڈھاکہ میں تھے اور جنگی قیدی بنے۔ اس نے ان کے حوصلے ڈھائے نہیں تاہم قومی درد اور بڑھا دیا تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا جس طرح ہوتا رہا تھا اس پر وہ کڑھتے اور اسے قومی تناظر میں اپنی تحریروں کا حصہ بناتے رہتے۔

افسانہ ان کی ترجیح رہی مگر جو بات افسانے میں نہ کہہ پاتے رپورتاز میں لکھ دیتے۔ کہیں کہیں افسانے اور رپورتاز کو بہم کرکے بات کہنے کا سلیقہ تراش لیتے۔ پاکستان ٹوٹنے کے مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ تب وہ مشرقی پاکستان میں تھے۔ انہوں نے جو دیکھا اپنی کتاب ”چہرے“ میں لکھا۔ ان کی ہر کتاب قومی ادب کا ایک باب ہوئی:”ہم نفس“، ”چہرے اور مہرے“، ”پتھر اور پھول“۔ ”محدب شیشہ“، ”رگ سنگ“، ”ریزے“، ”سالگرہ“، ”توبہ“ اور ”وقت کی قاش“ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں جب کہ”کھلونے“ ایک ناول۔ انہوں نے ڈرامے بھی لکھے۔ یادداشتیں الگ سے مرتب کیں۔ اس نوع کی کتب میں ”سرراہے“،”تکون“،”لمحے“ اور ”جھرنوں سے کرنیں“ شامل کر لیجئے۔ کہیے ایک بھرپور ادبی زندگی گزاری اور ابھی لکھ رہے تھے کہ دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ بھابی بتا رہی تھیں وہ کچھ بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ بار بار سینے کی طرف ہاتھ لے جاتے تو میرے پوچھنے پر کہنے لگے: ”کچھ نقاہت محسوس ہو رہی ہے۔“

چلیے ہسپتال لے چلوں۔

۔نہیں، ابھی نہیں۔ ذرا سنبھل لوں پھر چلیں گے۔

پھر وہ صوفے پر دراز ہو گئے تھے۔“

بھابی کی آنکھیں آنسووں سے بھر گئیں۔

”مجھے کیا پتا تھا۔ اُن کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے ان کے سینے کو ملنا شروع کر دیا۔ انہوں نے درد کی شکایت کی نہ کچھ اور کہا۔ بس آنکھیں بند کر لیں۔ہسپتال لے گئے تو بتایا گیا کہ وہ جا چکے تھے۔“

جنازہ اگلے دن تھا۔ دبئی والا بیٹا رات آنے والا تھا۔ انگلینڈ والا بھی چل پڑا تھا۔ چین اور امریکہ والے کب پہنچیں گے پتہ نہیں کب واپس آ پائیں گے۔ کووڈ 19 کے سبب بہت کچھ آسان نہ رہا تھا۔

۔۔۔۔۔۔

مسعود مفتی کی شخصیت اُس کہانی سے جڑی ہوئی ہے جس نے میری اپنی زندگی پر بہت گہرا اثرڈالا۔ اس کہا نی کے آغاز میں ایک ایسے گھر کا تصور باندھنے کی درخواست کی گئی تھی‘جس کے وسیع آنگن میں آسمان ہررات‘ سارے تارے جھولی میں بھر کر‘ اُترا کرتا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ میرا گھر تھا۔ باقی کی کہانی جون کی توں وہاں تک نقل کرنا چاہوں گا جہا ں مسعود مفتی کی شخصیت اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ ہاں تو میں کہنا چاہتا تھا:

”سہ پہرہوتے ہی پورے آسمان تلے کھلے آنگن میں چھڑکاؤ ہوتا اور شام پڑتے ہی بہن بھائیوں اور اَمّاں ابا کی کھاٹیں ایک خاص ترتیب میں بچھا دی جاتی تھیں۔ اُدھر اوپر کی سمت ابا کے لیے مخصوص تھی‘ دائیں کو اَمّاں اور باجی کے لیے‘ جب کہ بائیں کو‘ جدھر بکائن سے پرے ڈیوڑھی تھی‘ ہماری کھاٹیں بچھتی تھیں۔ اوپر لینے کو سب کے پاس سفید چادریں تھیں۔ جب ہم ان چادروں کو تان کر سو رہے ہوتے تو رات سارے تارے ان کی سفیدی پر انڈیل دیا کرتی تھی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا مگریہ واقعہ ہے کہ تارے اُن اجلی چادروں پر بھی لش لش کرتے رہتے تھے۔

ہمارے سونے کا ایک وقت مقر ر تھا۔ نیند آئے نہ آئے ہمیں اپنے اپنے بستر وں پر لیٹ کر خامشی سے نیند کا انتظار کھینچنا ہوتا تھا۔ نیند دبے پاؤں آیا کرتی تھی‘اور ہر روز بلا ناغہ آتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عین اس وقت‘ جب میں چمکتے تاروں کے آبدار کناروں کو اپنے تصور کی نازک پوروں سے ٹٹول رہا ہوتا تورات مجھے اپنے آپ سے بے گانہ کر دیا کردیتی تھی۔ یہی وہ لمحات تھے جب آسمان کالا چغا پہن کر میرے قدموں کی سمت سے نمودار ہوتا اور اپنی بھری جھولی کے سارے تارے میرے اوپر بچھی دودھ جیسی سفیدچادر پر ڈال دیتا تھا۔ یکایک سارے میں یخ لَو‘بھر جاتی۔ میں بے تابی سے تاروں کو ٹٹولتا جاتا۔ وہ مجھے اتنے نرم اوراتنے ملائم لگتے کہ اُن کا گداز میرے دل میں بھر جاتا تھا۔

پھر یوں ہوا کہ سب کچھ تلپٹ ہو گیا۔

مگر یہ اس رات ہوا تھا جب آنگن میں کھاٹیں نہیں تھیں کہ خنکی بڑھ گئی تھی۔ ہم بستروں پر لیٹا کرتے تو کچھ ہی لمحوں میں ہمارے بستر جادو کاقالین بن کر ہمیں تاروں بھرے کھلے آسمان تلے لے آتے تھے۔ لیکن جس رات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ معمول کی راتوں سے کہیں زیادہ تاریک تھی۔ ابا اپنے کمرے میں سو نہیں سکے تھے…… اور ہم بھی اپنے اپنے بستروں سے نکل‘ باہر آنگن میں آکر ہکا بکا اور دل گرفتہ کھڑے تھے۔ ہم سب کھلے اور کالے آسمان تلے تھے مگر جیسے وہاں تھے ہی نہیں …… کہ وہاں تو صرف ابا تھے جو چاروں اور گھوم گھوم کر اوپر آسمان کو تکے جاتے تھے اور سسکاریاں مار مار کر کہتے تھے‘ دیکھو یہ ٹوٹ گیا۔

وہ آسمان تھا……!

وہ تارے تھے ……!

وہ دل تھا……!

کہ وہ دھرتی تھی……!

کچھ بچا تھا یا سب کچھ ٹوٹ گیا تھا میں پوری طرح سمجھنے سے قاصر تھا۔ بس یوں محسوس ہوا تھا جیسے آسمان کے سارے تاروں نے پہلے تو دھماکے سے باہم جڑ کر ایک بڑا سا گولا بنا یا تھا‘ آسمان جتنا بڑا …… اور پھردوسرے ہی لمحے میں یہ گولا ٹوٹ کر ہمار ی دھرتی پر‘نہیں شاید ہمارے دلوں پر برس پڑا تھا…… یوں کہ سب کچھ پاش پاش ہو گیا تھا۔

مجھے یقین سا ہو چلا ہے کہ یہی وہ رات تھی جب میں نے اچھی طرح چہرہ دِکھانے والے دُکھ اور پوری طرح شناخت نہ ہونے والے تخلیق کے اَسرار کی خوشبو میں رَچے بسے لمحوں کو ایک ساتھ اَپنے بدن کے خَلیے خَلیے میں‘ رگوں میں اور ہڈیوں کے گودے میں محسوس کیا تھا۔ اس رات ہمارے گھر میں کوئی نہ سویا تھا کہ ابا کسی طور سنبھلتے ہی نہ تھے۔ جو بڑے تھے وہ ابا کو سنبھال رہے تھے اور میں اندر ایک کونے میں دبکا بیٹھا کا غذ پر کچھ لکھ رہا تھا یا پھر یوں ہی کچھ لکیریں کھینچ رہا تھا۔“

میری اپنی کہانی جب یہاں پہنچتی ہے تو دَھم سے مسعود مفتی راستہ روک کر آکھڑا ہوتے ہیں۔ وہ بھی اور اس کی ”چہرے‘‘،”لمحے“ اور”ہم نفس“ جیسی کتابیں بھی۔ وہ دکھ جسے میں نے کم عمری میں بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس دکھ کو میں نے مسعود مفتی کے ہاں مجسم اذیت بنتے دیکھا تھا۔ اذیت کے ان دل خراش لمحات کے چرکے انہوں نے اپنے وجود پر براہ راست سہے تھے۔ ٹوٹنے والے پاکستان سے لے کر قومی حمیت کے برف کے تودے میں تبدیل ہو جانے پھر پگھلتے خوابوں تک کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ میں جانتاہوں کہ جس گوں کے وہ آدمی تھے ان سچے واقعات کو اگر وہ یوں نہ لکھتے جیسے کے وہ تھے تو ان کا کلیجہ بہت پہلے ہی پھٹ گیا ہوتا۔

مسعود مفتی نے سچ کے کھرے پن اور اپنے کلیجے کو پھٹنے سے بچالینے کا یہ حیلہ کیا تھا کہ اپنے افسانوں میں بھی حقیقت نگاری کے چلن کو محبوب کرلیاتھا۔ ”ریزے“کی کہانیوں میں ریزگی کا عنصر پھر جزئیات نگاری اورتفصیل کاری کا وتیرا میرے لیے یوں اچھنبا نہیں تھا کہ میں مسعود کے وجود کے اندر اٹھنے والے جوار بھاٹا کے قریب ہو گیا تھا۔ وہ شخص جو سب کچھ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے اور اس کا وار اپنی روح پر سہنے کو مجبورتھا۔ وہ علامت‘ایجاز‘ اور اختصار کے ساتھ لکھنے کی طرف مایل نہ ہو سکتا تھا لہٰذاوہ صاف صاف حقیقت پسند ہوگیا۔ ادب میں افسانہ‘ صحافت میں حالات حاضرہ اور سیاست میں چوں کہ جمہوریت ان کی ترجیحات تھیں لہٰذا تینوں کی طرف بسا اوقات ایک ہی جست میں بڑھنا چاہتا تھے۔ سفر اور تبدیلی مکان ان کی زندگی کا ایک اور اہم تجربہ تھا۔ وہ قدیم مصریوں کی طرح کہانی پھیلانے اور اسے رپورتاژ سا بنالینے پر قادرتھے۔ یہی سبب ہے کہ انہیں طویل کہانی لکھنے میں لطف محسوس ہوتا تھا۔

میں اوپر اشارہ کر آیا ہوں کہ میں مسعود مفتی کو پڑھنے کی طرف پاکستان کے دولخت ہونے پر ان کی تحریریں پڑھنے کے بعد راغب ہواتھا اور یوں جب بھی افسانہ نگار مسعود مفتی کی بابت سوچنا چاہااس سے کہیں زیادہ سفاک حقیقت نگار مورخ سامنے آکھڑا ہوا۔ حتی کہ 1971ء سے پہلے چھپنے والی تخلیقات کو پڑھ کر بھی میرے باطن کے کینوس پر بنی مسعود مفتی کی مجموعی شخصیت کے آہنگ میں کوئی فرق نہ آیا بل کہ مجھے تو یوں لگتا ہے اس طرح قومی ملی اور خالص اعتقادی رنگوں سے بنا ہوا مفتی اور بھی نکھر کر سامنے آتا ہے۔

خالص حقیقت نگار بن جانا کوئی عیب نہیں ہے بل کہ ایک چلن ہے جو کوئی فکشن نگار اپنے لیے منتخب کرتا ہے۔لاطینی امریکہ کے فکشن نگار ماریو برگس یوسا کے ناقدین نے جب ان کے اس وصف کو ایک خامی کے طور پر لیا توانہوں نے خم ٹھونک کرکہا تھا۔ ہاں میں اصل واقعات کا احترام کرتا ہوں اور یہ کہ میں ان کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرتا۔ تاہم اس کا یہ کہنا بھی تھا کہ جب یہ واقعات کہانی کا حصہ ہوجاتے ہیں تو وہ انہیں فکشن بنالیا کرتا ہے۔ یوں کہ وہ سچے تاریخی واقعات وہاں پہنچ کر محض تاریخ کا باب نہیں رہتے فکشن ہو جاتے ہیں۔

مسعود مفتی بھی اپنی تحریروں میں سچے واقعات کے احترام کرنے والے تھے اور صاف صاف کہا بھی کرتے کہ حقیقت کا روپ ہی انہیں پسند تھا۔ ان کے پاس واقعات کی بہتات تھی‘ ایک منتظم کی حیثیت سے اپنی ذات اورتجربے کے پھیلاؤ سے لے کر بعد میں وجود کے ٹوٹنے اور بکھرنے کے حسی علاقے بھی اس افسانہ نگار کی دست رس میں رہے تھے۔ کہیں کہیں ان کا اظہار ان کے افسانے میں حسی اور متن کے ڈیپ اسٹریکچر کی سطح پر ہوا بھی ہے لیکن ان کا مجموعی مزاج ٹھیٹھ حقیقت نگار کارہا۔ لہٰذا مسعود مفتی پر بات اسی تناظر میں ہی کی جانی لازم ہو گئی ہے۔

حقیقت نگاری کے پہلو بہ پہلو کچھ بنیادی‘ تنازعات اور سوالات تھے جو ہمارے اس افسانہ نگار کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ مسعود مفتی کے ابا نہایت بااصول‘راسخ العقیدہ اور دین دار مسلمان تھے۔ یوں دیکھا جائے تو خداکی ذات پر مکمل ایقان‘ جو انہیں پرکھوں سے ملا تھا تقدیر کے باب میں‘ جدید تر زندگی میں مادی فلاح کے تصور سے متصادم ہو کر ایک الجھتا ہوا سوال بن گیاتھا۔

اپنے افسانوں کے پہلے ہی مجموعے میں وہ مذہب کو دوحصوں میں تقسیم کرتے نظر آئے۔ ایک وہ جو اس افسانہ نگار کے والد کی شخصیت کو ان کے لیے روشنی کا مینار بنا گیا تھا اور دوسرا وہ جسے جاہل ملاؤں‘ جاہ پسند حاکموں اور ریاکار عالموں نے ملاوٹ کرکے گدلا کر دیاتھا۔ ”محدث شیشہ“ کا ماسٹر برکت علی جو ایک بیوہ کی مدد کر چاہتا ہے وہ کیوں مات کھا جاتا ہے۔ یہ کردار اسی تصور کی دین ہے۔افسانہ ”دعا“ کی راہبہ جامد مذہبیت پسندی کا ایک اور شاخسانہ ہے جس نے اسے چور بنادیا تھا۔ ”گورکن“ کا گورکن باپ جو تقدیر کے ہاتھوں اپنے بیٹے کے لیے قبر کھودنے پر مجبور ہے خدا پر ایمان اور تقدیر کے باب میں مخمصے سے برآمد ہوا ہے۔ ”لاعلم“ کے فراڈیے حلوائی کی زہریلی مٹھائی کھاکر مرجانے والے وکیل کی المیہ کہانی میں‘ خدا‘ تقدیر اور ہماری اپنی کوتاہیاں سب کچھ پوری طرح موجود ہے۔

مسعود مفتی کو بالکل قریب تر زمانے میں چھپنے والی کتابوں میں بھی لگ بھگ یہ سوالات اٹھانے پڑ ے تھے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ آخر اس زندگی کو مشکل کون بناتا ہے؟ خدا کی لوح محفوظ؟‘ مذہب کے ٹھیکدار؟‘ ناہم وار سماجی نظام؟ برے حاکم‘ اقدار اور قوانین کی پامالی‘ دوسرے لوگ یا پھر ہم خود؟ ان کی ایک اور کتاب ”سالگرہ“ کے آغاز میں بھی یہی سوالات لگ بھگ اسی شدت سے اٹھائے گئے تھے۔”ایک مذہب وہ ہوتا ہے جو خدا اپنے پیغمبروں کے ذریعہ اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ مگر اس کی شکل تھوڑا ہی عرصہ قائم رہتی ہے۔ دوسرا مذہب وہ ہوتا ہے جو روایت کے تودوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ سیاسی اور روحانی پیشوا اسی نقل کو جبر کے ذریعے منواتے ہیں اور عام انسان کی ساری زندگی اصل کے نام پر نقل کی تعمیل میں گزتی ہے“مسعود مفتی کو نقل نہیں اصل درکارتھی۔ انہیں وہ ایک خدا چاہیے تھا جو تقدیر لکھتا ضرور تھا مگر انسان کے ہاتھ میں اسے بدل دینے کے لیے محنت کا پھاوڑا تھما دیتاتھا۔ وہ خداجواپنے نام پر کسی خون ریزی کو پسند نہیں کرتاتھا تاہم ظالم کی اطاعت کرنے والوں کو بھی بغاوت پر اٹھ کھڑے ہونے کے کچوکے لگاتا رہتا تھا۔

خدا کے نام پر اٹھائے گئے فساد کو جس خوب صورتی سے انہوں نے اپنے افسانے ”یا خدا“ میں بے نقاب کیا ہے اس نے اس افسانے کو تخیل کی عمدہ کارکردگی کی وجہ سے دوسرے افسانوں نے مختلف اور زیادہ بامعنی بنا دیا ہے۔ اس افسانے میں یہودی ہوں یا عیسائی یا پھر مسلمان سب خدا کا نام لے کر خدا کے بندوں کا قتل جائز قرار دے رہے ہیں۔ خدا کے نام پر جاری ہمارے مکروہ جذبوں کو اندر سے کھچ لانے والا ایک اور افسانہ ایک موذن کے گرد گھومتا ہے۔ وہی جو اللہ اکبر کہنے کے لیے چبوترے پر کھڑا ہوتا تھا تو اسے سامنے کے چوبارے کے دریچے سے ایک عورت کی چنریا نظر آجاتی تھی۔ وہ پوری عورت دیکھنا چاہتا تھا لہٰذا چبوترا اونچا کرنے کے لیے نماز کے بعد مسجد کے دروازے کے پاس تولیہ بچھاکر خدا کے نام پر چندہ مانگ رہا تھا۔

جہاں اس کی کہانی جھوٹے مذہب کو رد کرتی ہے وہیں وہ معاشرے کے مردود کرداروں کے اندر سے خالص خدا کو ڈھونڈ نکالتا ہے۔ افسانہ ”توبہ“ اس کی ایک عمدہ مثال ہے۔ رنڈی بازجاگیردار اور رنگ زیب کی اس کہانی میں ایک خدا اسی جاگیردار کا ہے جو رنڈی کوحج پر لے گیا اور وہیں مر گیا۔ جب کہ دوسرا اختری بائی کا ہے جس نے اس رنڈی کی اپنے لیے تڑپ کو دیکھا تو اسے مرنے پر اکسایا۔ رنڈی باز کو موت خود اچکنے آئی تھی رنڈی کو مرنے اورخدا کے پاس جانے کے لیے بھی خود کشی کرنا پڑی۔

رنڈی کے اس کردار کے ذکر پر یاد آیا کہ عورتیں مسعود مفتی کے ہاں مختلف روپ دکھاتی رہیں۔ کہیں سن گن لینے عورت آجاتی ہے‘کہیں آسمان پھاڑ کر اس میں تھگلی لگانے والی اور کہیں مجبور اور بے بس عورتیں۔ تاہم مسعود مفتی کا کہنا تھا کہ اس نے دانستہ عورت پر فوکس نہیں کیاتھا اگر ان کے افسانوں میں مردوں کے مقابلے میں عورت کے روپ زیادہ آگئے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ مرد کے مقابلے میں زندگی میں عورت کا حصہ زیادہ ہے۔

مسعود مفتی کے لیے محض افسانہ لکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ان کے لیے یہ بات بہت اہم ہو جاتی تھی کہ اس سے کوئی بڑا کام لیا جائے۔ بڑے کام کا تصور ان کے ہاں سوسائٹی کا اصلاح ٹھہرا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ طرز عمل درست ہوگا۔ ممکن ہے میرے نزدیک محض یہی ادب کا وظیفہ نہ ہو۔ تاہم جو لکھنے والے اس وتیرے کو لازم گردانتے ہیں ان کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ایسے لوگوں کی بابت میرا اصرار ہے کہ انہیں ان کی پوری شخصیت کے حوالے سے دیکھا اور سمجھا جانا چاہیے۔

مسعود مفتی کو محض افسانہ نگار کی حیثیت سے سمجھا غلطی ہو گی بل کہ مجھے کہنا چاہیئے کہ اس طرح تو انہیں ڈھنگ سے سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔ وہ اپنے پورے وجود کی حضوری کے ساتھ قومی زندگی سے جس طرح وابستہ رہے اور منہدم ہوتی اقدار کو جس دردمندی سے دیکھا کیے‘اس حوالے سے کم از کم میں تو اسے اپنی اس کہانی سے جوڑ کر دیکھنے پر مجبور ہوں جس میں‘ میں نے اپنے آپ پر ٹوٹنے والے آسمان کاذکر کیا تھا۔

اس رات ہم سب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔

اور اب ہمارا وجود مسلسل تحلیل ہو رہا ہے۔

ایسے میں مجھے مسعود مفتی کی وہ کہانی یاد آتی ہے جس میں ہمارے ٹوٹنے سے پہلے کا قصہ سنایا گیا ہے۔

ان کے پاس ایسی کئی کہانیاں تھیں جو وہاں بکھری ہوئی تھیں مگر میری مراد ایک مختصر سے افسانے”نیند“ سے ہے۔ اس افسانے میں ایک آدمی گھر کے اندر محصور ہے۔

وہ آدمی جو گھر کے اندر محصور ہے‘ وہ یوں لگتا ہے میں بھی ہوں اور آپ سب بھی ہیں

اس شخص کے گھر کے باہر ایک مشتعل ہجوم ہے۔ وہ سب جے بنگلہ کے نعرے لگاتے ہیں اور دروازے پیٹتے ہیں۔

یوں سمجھو ان میں میں بھی میں ہوں اور آپ سب بھی کہ آپ کے دلوں میں بھی مسلسل محرومیوں نے لگ بھگ ویسی ہی نفرت اور ویسا ہی اشتعال بھر دیا ہے جو تشدد پر اتر آنے والے مجبور بنگالیوں کا مقدر ہو گیا تھا۔

کہانی پھر ایک پلٹا کھاتی ہے اب کی بار پھر دروازہ پیٹا جاتا ہے۔ اندر والا میں‘ یعنی آپ: نیند سے نڈھال‘ دستکیں دروازے پر سنتا ہے تو وہی نعرہ لگاتا دیتا ہے جو وہ کئی راتوں سے سنتا رہا تھا۔ مگر اس بار دروازہ پیٹنے والے باوردی تھے۔

وہی جو میرے بھائی بند ہیں اور آپ کے بیٹے اور بھائی بھی۔

سٹین گن سے شیشہ ٹوٹتا ہے‘ گولی نکلتی ہے۔ میرا سینہ چھلنی ہوتا ہے۔

تو یوں ہے کہ وہ محض خوف زدہ نعرہ زن آدمی کا سینہ نہیں ہم سب کا سینہ ہے۔ میرا بھی اور آپ کا بھی۔

مجھے یوں لگتا ہے گولی چل رہی ہے۔

بارود کسی اور کا ہے بارود پھینکنے والی مشین کسی اور کی ہے مگر ٹریگر کو دباتی انگلی‘ نشانہ باندھتی آنکھ میری اپنی ہے۔

گولی چل رہی ہے‘ عین ہماری چھاتی کی طرف۔ ہر بار ہمارا سینہ چھیدا جارہا ہے۔

ہم نعرہ بدلیں یا وہی چلن رکھیں‘مسعود مفتی کی کہانی پڑھ کر میں تویہی سمجھا ہوں کہ اجتماعی جدوجہد کے بغیر ہم یوں ہی مارے جاتے رہیں گے‘ اور ہمیں کوئی باہر سے نہیں مارے ہم خو دہی ہیں جو اپنی کامل موت تک اپنے سینے داغتے رہیں گے۔

۔۔۔۔۔۔

مسعود مفتی کے چار بیٹوں میں سے دوبیٹے باپ کی چارپائی کو کندھا دینے پہنچ گئے تھے۔دو نہ آ سکے۔ ابھی جنازہ ان کی قیام گاہ سے نہ اٹھایا گیا تھا کہ مجھے کشور ناہید کا فون آیا۔ وہ مسعود مفتی کی چارپائی اٹھنے سے پہلے وہاں وہاں آنا چاہتی تھیں۔ میں لے آیا تویاسمین نے بتایا کشورناہید کے مطابق مسعود مفتی اُن سے کہا کرتے تھے۔ ”ہم دونوں میں ریس لگی ہوئی ہے دیکھیں پہلے کون جاتا ہے۔ مسعود مفتی اس بار جیت گئے۔

جنازہ گاہ پہنچے تو صفیں باندھتے باندھتے افتخار عارف نے کہا: ”اچھے بھلے تھے یہ اچانک کیا ہوا؟“ میں نے کہا:”دل کا دورہ۔“ افتخار عارف نے ماضی میں جھانکا، حساب لگایا اور کہا: ”کوئی چالیس سال پہلے ان کا بائی پاس ہوا تھا۔ تب میں لندن میں تھا مشتاق یوسفی میں ہسپتال تیمار داری کے لیے جایا کرتے تھے۔ فیض احمد فیض کے بائی پاس کے سولہ برس بعد ان کے دل کا دورہ جان لیوا ہوا تھا اور مفتی صاحب کا چالیس برس بعد۔“ جلیل عالی ملے تو کہنے لگے”کیا خوب صورت انسان تھے جب کہا کہ مل بیٹھنا ہے کھچے چلے آتے تھے۔“ فتح محمد ملک کا فون تھا بہت رنجیدہ تھے جنازے میں شریک ہونا چاہتے تھے مگر ہمت نہ پڑتی تھی۔

ہمارے پاس اب لفظوں اور افسوس کے سوا کچھ نہ تھا تاہم وہاں موجود ہر شخص گواہی دے رہا تھا کہ ایک سچا اور کھرا پاکستانی ادیب چلا گیا تھا۔ ان کی دردمندی کا علاقہ ان کی تازہ کتاب”دومینار“ کے اس اقتباس سے اخذ کیا جاسکتا ہے:

”1958ء کے بعد دوسری منزل کی تعمیر، جنرل محمد ایوب خان کے تصورِ پاکستان کے متعلق بدلنے لگی، جو فوجی چھاؤنی کی فضا کی کشید تھا اور عسکریت کی بالادستی اور باقی سب کی زیردستی پر مبنی تھا۔۔۔اس دور کی تینوں حکومتوں کی خود غرضانہ حکمت عملی ان کے اپنے حق میں اتنی فائدہ مند رہی کہ ان کے ذاتی اور گروہی مفادات کو ریاستی اور قومی مفادات پر ہر دم ترجیح ملنے لگی۔ اس لیے ان کے بعد آنے والی تمام حکومتیں بھی انھی پالیسیوں کی نقالی بڑی شد و مد سے کرنے لگیں جن کے تسلسل نے غیروں کی غلامی سے بصد مشکل آزاد ہونے والے عوام کو ایک دفعہ پھر اپنے ہی خواص کا غلام بنا دیا۔“